Nei prossimi decenni, l’aumento della domanda di carne e uova richiederà una produzione avicola più efficiente e sostenibile, a causa di sfide ambientali, sanitarie e normative. In questo contesto, i big data e le tecnologie digitali offrono strumenti fondamentali per monitorare gli animali, prevenire problemi e ottimizzare le decisioni gestionali. Tecnologie come sensori avanzati, intelligenza artificiale e genomica permettono di migliorare il benessere animale, la produttività e la biosicurezza. L’integrazione di questi strumenti favorirà un sistema produttivo più sicuro, sostenibile e orientato alla salute pubblica.

Introduzione

L’agricoltura riveste un ruolo fondamentale nell’economia globale, e la pressione su questo settore continuerà ad aumentare parallelamente alla crescita della popolazione mondiale. Entro il 2050, si prevede che la domanda di carne di pollame raddoppierà, mentre quella di uova aumenterà del 40%, rappresentando una fonte importante di proteine economiche e di alta qualità. Oltre all’allevamento industriale, la produzione di pollame su piccola scala, soprattutto nei contesti rurali, può contribuire in modo significativo alla riduzione della povertà, fornendo reddito e sicurezza alimentare alle famiglie.

Tuttavia, questo incremento nella domanda pone anche sfide complesse: inquinamento, erosione del suolo, competizione tra alimentazione umana e animale, benessere degli animali, limitazioni all’uso di antibiotici e crescita del rischio di malattie infettive e zoonosi. Queste problematiche, reali o percepite, pongono limiti alla possibilità di espandere ulteriormente i modelli di allevamento tradizionali. Una delle risposte più efficaci consiste nel migliorare l’efficienza produttiva, sfruttando la raccolta, l’integrazione e l’analisi tempestiva di grandi quantità di dati. Il concetto di big data è spesso descritto tramite le “3 V”: volume (quantità), velocità (rapidità di generazione) e varietà (diversità delle fonti e dei tipi di dati).

Tecnologie emergenti come i sensori, il cloud computing, il machine learning (ML) e l’intelligenza artificiale (IA) stanno trasformando numerosi settori, inclusa la zootecnia. Sebbene la raccolta dei dati sia già diffusa in molte realtà agricole, persiste un certo scetticismo, cui non fa eccezione l’ambito dell’avicoltura. Tuttavia, proprio per la sua struttura standardizzata e altamente integrata a livello globale, l’allevamento avicolo offre condizioni ideali per l’adozione di nuove tecnologie digitali.

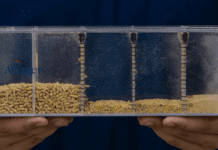

Negli ultimi anni, molti allevatori hanno avuto accesso a tecnologie fino a poco tempo fa impensabili, come internet ad alta velocità, smartphone e sistemi di calcolo economici. Nonostante ciò, le strategie per l’integrazione e l’analisi dei big data sono ancora in fase embrionale. Sensori come telecamere, termocamere, microfoni, accelerometri, Radio-Frequency Identification (RFID) e altri strumenti possono generare enormi quantità di dati. Questi possono essere elaborati da algoritmi avanzati di IA e ML per rilevare, prevedere e segnalare eventi anomali in allevamento.

In questo testo, ci si concentrerà sulla raccolta e l’applicazione dei dati comportamentali e produttivi degli animali, nonché sui dati genetici dei microrganismi e dei loro ospiti, elementi fondamentali per l’innovazione sostenibile nel settore avicolo.

Big data nella produzione avicola: applicazioni e gestione dei dati

Nel contesto dell’espansione della produzione avicola, i big data stanno rivoluzionando la gestione degli allevamenti grazie alla raccolta e all’elaborazione automatica di grandi volumi di informazioni. L’agricoltura di precisione, e in particolare l’allevamento di precisione, utilizza sensori e tecnologie intelligenti per acquisire dati ambientali e comportamentali al fine di migliorare il benessere animale e l’efficienza produttiva. In allevamenti intensivi, variabili ambientali come temperatura, umidità, qualità della lettiera e concentrazione di gas sono fondamentali per prevenire situazioni di stress negli animali, migliorando la produttività e riducendo la mortalità.

Tecnologie come i sensori acustici permettono di monitorare vocalizzazioni anomale nei polli, rilevando i pattern di assunzione di alimento o condizioni ambientali non ottimali. Questi strumenti si sono dimostrati efficaci anche per l’identificazione precoce di infezioni, come quelle causate dal virus della bronchite infettiva o dell’influenza aviare. Allo stesso modo, i sensori dell’aria possono rilevare composti volatili correlati alla coccidiosi, permettendo interventi tempestivi.

Anche l’acquisizione automatica di immagini contribuisce alla sorveglianza del benessere animale: software come Eyenamic e tecniche di optical flow sono utilizzati per analizzare i movimenti dei polli e identificare problemi come zoppie o infezioni da Campylobacter. Le immagini termiche a infrarossi sono impiegate per monitorare la temperatura corporea e rilevare condizioni di stress termico o alterazioni fisiologiche, legate a patologie localizzate quali lesioni podali, o rialzi febbrili in caso di infezione. Tali tecnologie non invasive possono essere applicate su larga scala e rappresentano strumenti preziosi per la sicurezza alimentare e la salute pubblica. Inoltre, l’utilizzo di sensori di posizione e sistemi GPS consente di monitorare in tempo reale la movimentazione di oggetti, personale e mezzi sia all’interno che tra diversi allevamenti, migliorando la tracciabilità, la gestione logistica e l’applicazione delle misure di biosicurezza.

Per supportare questa mole di dati, è necessario disporre di infrastrutture adeguate alla loro gestione. L’Internet delle Cose (IoT) permette la connessione tra dispositivi intelligenti, consentendo l’automazione dei processi e facilitando il monitoraggio remoto. Tuttavia, i tradizionali modelli statistici sono spesso inadeguati per l’analisi di big data, ed è per questo che stanno prendendo piede tecniche di machine learning (ML) e deep learning (DL). Questi metodi, estremamente flessibili, permettono di includere una grande numero di variabili nei loro modello, valutando pattern complessi e non lineari.

Nonostante la percezione di opacità di questi strumenti, la loro validazione empirica attraverso test su dati indipendenti garantisce un’elevata affidabilità. Questo approccio consente di trasformare i dati raccolti in sistemi di classificazione, predittivi delle dinamiche future e di allerta precoce per i produttori, migliorando la capacità di prevenzione delle malattie, riducendo i costi e aumentando la produttività. In sintesi, l’integrazione tra big data, IA e sensoristica offre nuove opportunità per una gestione più sostenibile, efficiente e attenta al benessere e alla salute animale.

Uso del sequenziamento in avicoltura

Negli ultimi anni, il sequenziamento genomico ha rivoluzionato l’approccio all’epidemiologia molecolare dei patogeni, fornendo strumenti potenti per comprendere in profondità le dinamiche di diffusione delle malattie infettive. Attraverso l’analisi dei genomi microbici, è oggi possibile identificare link epidemiologici tra focolai apparentemente indipendenti, ricostruendo la catena di trasmissione e individuando l’origine comune di un’infezione. Inoltre, confrontando le sequenze virali o batteriche prima e dopo l’adozione di specifiche misure di controllo, quali la vaccinazione, è possibile valutare l’efficacia degli interventi e monitorare l’eventuale insorgenza di varianti resistenti, adattative o in grado di evadere la risposta immunitaria.

L’uso del sequenziamento consente anche di identificare i determinanti genetici associati alla trasmissibilità, alla virulenza o alla resistenza antimicrobica e alla cross-protezione fra ceppi, fornendo dati essenziali per costruire modelli predittivi della diffusione e dell’evoluzione dei patogeni. In parallelo, le tecnologie di sequenziamento di nuova generazione (Next Generation Sequencing, NGS) permettono di spingersi oltre i soli patogeni noti, aprendo la strada alla scoperta di nuovi microrganismi attraverso approcci metagenomici. In particolare, in presenza di sindromi infettive non spiegate da patogeni convenzionali, il sequenziamento diretto da campione clinico può rivelare nuovi agenti eziologici, espandendo le conoscenze in ambito diagnostico e patogenetico.

Un altro campo in rapida espansione è lo studio del microbioma, ovvero della comunità microbica che colonizza ospiti e ambienti. Tramite queste analisi, è possibile caratterizzare la composizione e le funzioni del microbioma, monitorarne le variazioni in relazione a condizioni patologiche, trattamenti, diete o fattori ambientali, e comprenderne il ruolo nella salute e nella malattia. Infine, il sequenziamento dell’intero genoma (WGS) e del trascrittoma forniscono informazioni di altissimo dettaglio, fondamentali per studi di espressione genica e per comprendere la fisiologia dell’ospite e la sua risposta a diverse condizioni. Tecnologie più recenti, come il single-cell RNA sequencing, permettono addirittura di analizzare il profilo trascrizionale a livello di singola cellula, rivelando eterogeneità cellulari invisibili agli approcci tradizionali e offrendo una visione rivoluzionaria della biologia dei tessuti, delle infezioni e delle risposte immunitarie.

Criticità e sfide per il futuro

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dall’analisi dei big data, dai sistemi integrati di sensori e dall’impiego di algoritmi di apprendimento automatico, permangono alcuni punti critici e sfide che non possono essere trascurati. Una delle principali problematiche riguarda la proprietà, l’uso e la privacy dei dati raccolti. Grandi quantità di informazioni generate da dispositivi e servizi tecnologici vengono archiviate su server remoti, spesso monetizzate da grandi aziende per scopi commerciali. Alcune multinazionali potrebbero vendere i dati raccolti dagli allevatori, generando tensioni tra questi ultimi e i fornitori di servizi, con il rischio di ostacolare o rallentare l’adozione delle tecnologie in ambito agricolo.

In parallelo, l’efficacia di queste tecnologie non è garantita ovunque e in qualsiasi condizione. Molti allevatori, soprattutto quelli attivi in contesti marginali o con risorse limitate, possono trovarsi impossibilitati ad accedere o adottare le innovazioni, a causa di barriere economiche, sociali o strutturali. Un aspetto importante e spesso trascurato riguarda infatti il potenziale impatto delle tecnologie digitali sull’equità sociale: è fondamentale evitare che queste innovazioni amplifichino ulteriormente le disuguaglianze già esistenti nel settore agricolo.

Un altro nodo critico è rappresentato dalla commercializzazione prematura di tecnologie non ancora validate adeguatamente. Diverse aziende vengono accusate di aver utilizzato gli allevatori come “tester”, vendendo dispositivi o soluzioni in fase sperimentale, senza una reale dimostrazione di efficacia. Gli errori associati all’uso di tecnologie immature possono generare danni economici importanti e compromettere la fiducia degli operatori.

Particolarmente delicato è anche il tema della condivisione dei dati genomici e dei metadati associati alle malattie infettive. La maggior parte degli allevatori e delle aziende avicole è restia a diffondere tali informazioni, temendo ripercussioni legali o svantaggi competitivi. Anche le aziende farmaceutiche e i laboratori diagnostici, pur raccogliendo regolarmente dati, spesso non li condividono per mantenere un vantaggio strategico. Più preoccupante ancora è la mancata condivisione da parte di enti pubblici e centri di ricerca, i quali spesso trattengono i dati per difendere la propria priorità scientifica. Tuttavia, la disponibilità di sequenze e metadati di qualità è fondamentale per comprendere la diffusione delle malattie infettive, valutare l’efficacia delle strategie di controllo e proteggere la salute pubblica. È pertanto auspicabile promuovere la condivisione dei dati attraverso sistemi che garantiscano l’anonimato, ma che allo stesso tempo forniscano report chiari e utili, capaci di restituire valore agli stessi allevatori e aziende che mettono a disposizione i propri dati. Solo attraverso una gestione trasparente e collaborativa delle informazioni si potrà garantire un reale beneficio collettivo per la salute animale, umana e ambientale.

Conclusioni

Nonostante permangano ancora molte incognite, limiti e interrogativi aperti, la collaborazione tra intelligenza artificiale e operatori umani nel settore zootecnico, sebbene possa inizialmente suscitare timori e richieda un significativo adattamento da parte degli allevatori e del personale coinvolto, presenta vantaggi complessivi indiscutibili. Il timore è legato alla necessità di acquisire nuove competenze, affrontare sfide inedite e ridefinire ruoli e responsabilità; tuttavia, l’evoluzione in atto promette di rivoluzionare positivamente la produzione animale.

Nonostante i progressi ottenuti, persistono alcune criticità legate alla scarsa standardizzazione e alla limitata propensione, da parte di aziende e operatori, a partecipare a una condivisione strutturata e globale dei dati produttivi e molecolari. Questo freno rischia di rallentare i benefici dell’innovazione tecnologica. Tuttavia, con il progressivo aumento della digitalizzazione nelle aziende zootecniche, l’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale e di sensori sarà destinato a crescere, giocando un ruolo chiave nell’identificazione di pattern e nella risoluzione di problemi complessi, contribuendo così a migliorare la redditività e la competitività del settore.

In particolare, la capacità di integrare dati eterogenei – dai dati di campo a quelli commerciali, dai parametri climatici a quelli relativi all’attività umana – rappresenterà un elemento centrale nello sviluppo di modelli predittivi. Tali modelli non si limiteranno più a rilevare la presenza di malattie o anomalie, ma potranno anticiparle, permettendo interventi tempestivi e mirati.

L’incremento dell’accessibilità a sensori, infrastrutture digitali e strumenti per la raccolta, archiviazione e analisi dei big data, unitamente all’adozione di standard aperti e all’integrazione con approcci di epidemiologia molecolare, costituisce una strategia promettente per affrontare una delle sfide più urgenti: produrre alimenti di maggiore qualità, più salubri, in quantità crescenti e con modalità sostenibili. In tal modo sarà possibile non solo tutelare gli ecosistemi fisici e le risorse naturali, ma anche promuovere in modo sinergico il benessere e la salute degli animali e dell’uomo.

Letture consigliate

Aruwa, C. E., Pillay, C., Nyaga, M. M., & Sabiu, S. (2021). Poultry gut health – microbiome functions, environmental impacts, microbiome engineering and advancements in characterization technologies. Journal of Animal Science and Biotechnology, 12(1). https://doi.org/10.1186/S40104-021-00640-9

Astill, J., Dara, R. A., Fraser, E. D. G., Roberts, B., & Sharif, S. (2020). Smart poultry management: Smart sensors, big data, and the internet of things. Computers and Electronics in Agriculture, 170, 105291. https://doi.org/10.1016/J.COMPAG.2020.105291

Boodhoo, N., Shoja Doost, J., & Sharif, S. (2024). Biosensors for Monitoring, Detecting, and Tracking Dissemination of Poultry-Borne Bacterial Pathogens Along the Poultry Value Chain: A Review. In Animals (Vol. 14, Issue 21). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/ani14213138

Bumanis, N., Arhipova, I., Paura, L., Vitols, G., & Jankovska, L. (2022). Data Conceptual Model for Smart Poultry Farm Management System. Procedia Computer Science, 200, 517–526. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.249

Deblais, L., Kathayat, D., Helmy, Y. A., Closs, G., & Rajashekara, G. (2020). Translating “big data”: Better understanding of host-pathogen interactions to control bacterial foodborne pathogens in poultry. Animal Health Research Reviews, 21(1), 15–35. https://doi.org/10.1017/S1466252319000124

Franzo, G., Legnardi, M., Faustini, G., Tucciarone, C. M., & Cecchinato, M. (2023). When Everything Becomes Bigger: Big Data for Big Poultry Production. Animals, 13(11). https://doi.org/10.3390/ani13111804

Olejnik, K., Popiela, E., & Opaliński, S. (2022). Emerging Precision Management Methods in Poultry Sector. In Agriculture (Switzerland) (Vol. 12, Issue 5). MDPI. https://doi.org/10.3390/agriculture12050718

Sharma, V., Tripathi, A. K., & Mittal, H. (2022). Technological revolutions in smart farming: Current trends, challenges & future directions. Computers and Electronics in Agriculture, 201, 107217. https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107217

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big Data in Smart Farming – A review. Agricultural Systems, 153, 69–80. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023